La violenza non è mai "normale"

Umberto Rosario Del Giudice

Poco più di una settimana fa aveva luogo la tragedia assurda

che ha coinvolto la vita di Willy.

Oggi, non senza dolore e rabbia che si rinnovano anche se per motivi diversi, salutiamo la giovanissima Maria Paola, l'amata e l'amante di Ciro.

Potremmo dire che mentre Willy è stato vittima della

violenza del “gruppo-macho”, Maria è stata vittima del “gruppo-capo”

ovvero di un sistema che considera i figli parte della identità del gruppo e le figlie come

proprietà privata e collettiva da difende nella “purezza” di genere secondo il

canone patriarcale.

Qui non c’entra l’onore da difendere o la vissuta (e forse

subita) dinamica di sottocultura (il Parco Verde è una realtà diffiicile). Queste sono solo una parte della realtà che costituisce il “clan”.

Ciò che è successo è l’epilogo di una vicenda che nasce nei

solchi di una devianza familiare, crudele quanto capace di generare dipendenza. E ne siamo venuti a

conoscenza perché stavolta (scusate la brutalità) “c’è scappato il morto”.

Non convince neanche il solo “non accettare” la scelta

altrui: erano almeno tre anni che Maria Paola aveva palesato il suo rapporto

con Ciro. Tempo sufficiente per accogliere la scelta di una figlia e di una

sorella o almeno metabolizzarla sebbene a malavoglia (se proprio vogliamo considerare il contesto sociale): vero è che, nella

mentalità contorta della cerchia di alcuni “clan familiari”, l’omosessualità è

una malattia contagiosa, è una diversità insopportabile.

Eppure questo non basta a spintonare uno scooter fino ad abbattere

i passeggeri come se fossero nemici minacciosi e pericolosi.

Dietro questa vicenda non c’è solo la non ammissione della

realtà vissuta da Maria e dal giovane Ciro: questa vicenda nasce dalla paura di

considerare la scelta o la accoglienza della identità sessuale come una

malattia che fa tremare solo a pensarci. Viene percepita come una “differenza” che viene a minare e a minacciare l’identità

familiare e personale.

Ci sono due gravissime circostanze dunque che generano la notte della coscienza del clan: non accettare che il proprio

clan e la propria personalità vengano legate ad una scelta di genere diverso da quello

di “madre natura” (per usare categorie comuni) ed imporre con violenza la propria “linea” personale e

collettiva. Queste due circostante antecedenti e concomitanti generano il falso “normale”.

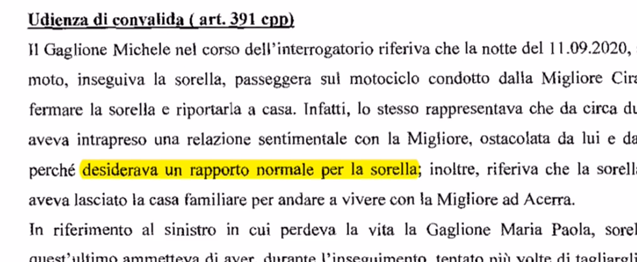

Ciò che lascia sbalorditi e che credo abbia causato la reazione violenta sta stampato nel verbale. Per inciso: la violenza non è giustificabile; e non basta il non accettare una scelta altrui per scatenarla. Eppure, ritroviamo nel verbale dell’udienza di convalida un’espressione che getta luce non tanto sulla dinamica dell’incidente e sulla violenza esercitata ma sul perché dell’incidente e sulla pretesa giustificazione per l'uso di violenza inaudita. Forse il magistrato ha voluto riportare le parole di Michele, il super-fratello maggiore, l’eroe di famiglia che avrebbe messo 'tutto a posto'. Sta di fatto che nel verbale spunta una dicitura che è un allarme: “desiderava (il fratello) un rapporto normale per la sorella” (corsivo mio). Se queste sono le parole di Michele si comprende molto: ristabilire la “normalità” delle dinamiche familiari era considerata una priorità assoluta, maggiore della cura tra fratelli, della protezione tra congiunti. La devianza collettiva e personale è palese e dunque bisogna chiedersi cosa voglia dire quel “normale”. Cosa è normale? essere soffocati dal clan e dai suoi gusti? acconsentire a tutto ciò che il gruppo vuole, considera giusto o tollera? Ma se devo dipendere dall’imposizione violenta altrui per esistere, non vivo già sotto una imposizione umanamente anormale? Se la sottomissione delle dinamiche del clan-machista supera la necessità della cura tra familiari, annichilisce il senso di sicurezza dovuta tra congiunti, demolisce il rispetto e la vicinanza affettiva più di quella effettiva, questo sarebbe “normale”? Al contrario, la dipendenza cronica e patologica del clan rende tutti “anormali”, incapaci di vivere la famiglia per quel che è: un contesto di condivisione, tutela e rispetto vicendevole. Il contesto familiare che giustifica un'imposizione di scelta e l'uso della violenza, è già malato in sé, è 'anormale'!

E c’è un’ultima questione però che rimbalza da quel verbale. Se quella espressione “rapporto normale” è del dichiarante, andava quanto meno virgolettato l’aggettivo se non tutta l'espressione. Al contrario, se il verbalizzante non ha riportato le parole esatte del dichiarante, ci troveremmo davanti ad un’altra anormalità assurda: che quella espressione non rimandi al parere dell’accusato ma ad un’affermazione generale di “normalità” dedotta dal consenso comune. E questo farebbe ancor più paura.

Ma sono sicuro che al magistrato questo particolare di "formattazione" è sfugito: non sarebbe normale il contrario...

Commenti

Posta un commento